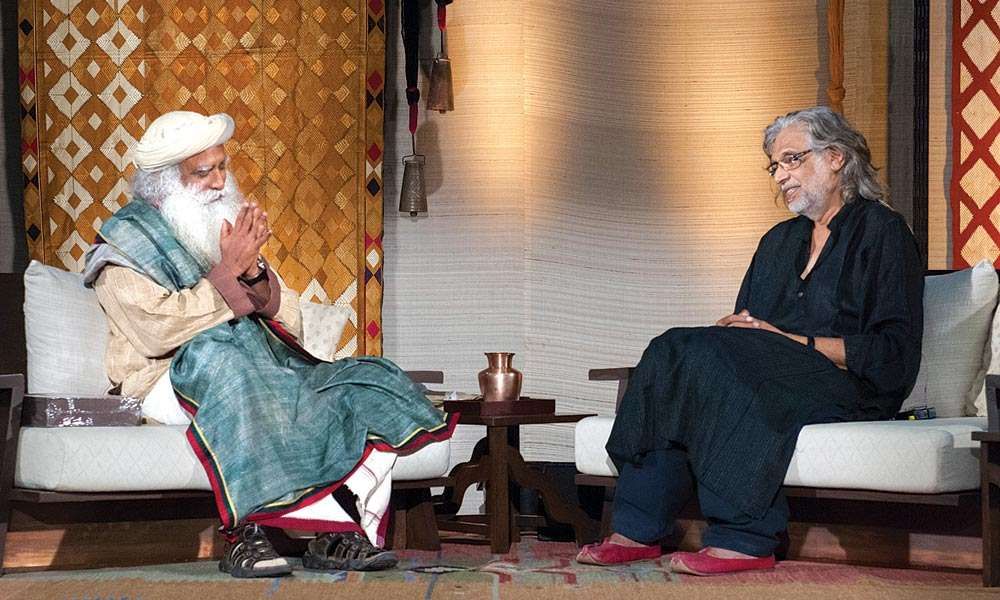

धर्म और परम्परा की शुरुआत भीतरी अनुभव से हुई

जाने-माने फिल्मकार और आर्टिस्ट मुजफ्फर अली ने सद्गुरु के साथ धर्म परम्परा और भीतरी अनुभव से जुड़े मुद्दों पर लंबी बातचीत की। पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश:…

मुजफ्फर अली: यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताने का मौका दिया। मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर और अधिक ज्ञानी इंसान बन पाऊंगा। मैं एक बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह आपके पास आया हूं।

सद्गुरु: इसकी कोई गारंटी नहीं है।

मुजफ्फर अली: नहीं, मुझे तो गारंटी चाहिए। देखा जाए तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिन्हें लेकर हम जैसे लोग चिंतित रहते हैं। उनमें से एक है कि एक अच्छा गुरु कैसे पाया जाए। सूफीवाद में जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है। उसमें गुरु हमेशा छिपा रहता है, वह आपसे दूर रहता है और उसके शिष्य भी सभी को नज़र नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि इस संसार में हमें एक गुरु की जरूरत है, जो हमारे दिलों को रोशन करने में वास्तव में हमारी मदद करे और साथ ही हममें करुणा जगा दे। सबसे बड़ी बात यह कि हम एक दूसरे के साथ मिल कर रहना कैसे सीखेंगे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

सद्गुरु: मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे और आपके बीच कोई समस्या है।

मुजफ्फर अली: अगर समस्या न होती तो मैं यहां नहीं होता।

भीतरी अनुभव से ही परम्पराओं का जन्म हुआ

सद्गुरु: जब आप मिल जुल कर साथ रहने यानी सह-अस्तित्व की बात करते हैं तो इसका सम्बन्ध हमारे होने से है। देखिए, संसार में न जाने कितने रीति-रिवाज और परंपराएं हैं। हम इन परंपराओं को एक हद तक, इसके स्रोत से जोड़ सकते हैं।

मुजफ्फर अली: तो क्या आप परंपराओं को नकारते हैं?

Subscribe

सद्गुरु: नहीं, मैं किसी चीज को नकार नहीं रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इन सब चीजों की शुरुआत किसी अंदरूनी अनुभव से होती है। फिर इसका आगे की तरफ प्रवाह दो तरह से होता है- या तो असंगठित(डिसऑर्गनाइज्ड) रूप से या फिर संगठित(ऑर्गनाइज्ड) रूप में। अगर ये अनुभव आगे की ओर अव्यवस्थित(डिसऑर्गनाइज्ड) रूप से हुआ तो आमतौर पर ये अपनी ढीली बनावट की वजह से परंपरा कहलाने लगते हैं। अगर इसका प्रवाह व्यवस्थित(ऑर्गनाइज्ड) ढंग से हुआ तो यही एक संगठित धर्म बन जाता है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इन सारी चीजों की शुरुआत व्यक्ति के भीतरी अनुभवों से ही होती है, फिर चाहे वह किसी एक व्यक्ति का अनुभव हो या कई लोगों का।

सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने सद्गुरु से जानना चाहा कि खुशी बांटने के लिए कोई काम करने, और खुशी हासिल करने के लिए कुछ करने में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? और हमें किस चीज़ का चयन करना चाहिए? आपके भीतरी अनुभव को क्या कोई दूसरा तय कर सकता है?किसी का अनुभव आपके लिए बस एक प्रेरक कहानी है

मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सैकड़ों या हजारों साल पहले, जिस किसी ने भी ये अनुभव किए हैं, हम उनके लिए अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन किसी का भी अनुभव आपके लिए तब तक मात्र एक प्रेरक(इंस्पिरेशनल) कहानी की तरह है - जब तक कि आप खुद उसका अनुभव नहीं कर लेते, और वह आपके लिए सच नहीं हो जाता। किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसके अनुभव आपको केवल प्रेरणा(इंस्पिरेशन) दे सकते हैं, वह खुद में कोई मार्ग नहीं है। हर किसी के लिए बस यही जरूरी है कि वह उसका अनुभव खुद करे। हो सकता है कि दिया गया मार्गदर्शन या दिशा-निर्देश आपको सही दिशा दिखा दे। यह भी संभव है कि जब तक वह दिशा-निर्देश सदियों के बाद आप तक पहुंचे, तब तक उसमें विकृति(बदलाव) आ गई हो और वह कुछ और ही बन गया हो। मान लीजिए आज आपने कुछ देखा और जाकर किसी को बताया कि ‘मैंने ऐसा देखा’। अब अगले चौबीस घंटों में अगर यह बात पच्चीस लोगों तक पहुंचती है और फिर अगले दिन वही बात आपको किसी और से पता चलती है तो शायद आपको बिल्कुल नई कहानी ही सुनने को मिलेगी। जो आपने देखा था, उसकी बजाय कुछ और बात आप तक वापस पहुंचेगी। ऐसा ही होता है न? इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुजरता है, मानव मन उसमें काफी बदलाव पैदा कर देता है। यही इंसानी मन का स्वभाव है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने मन को लेकर कुछ भी नहीं किया है।

कैलाश पर्वत को विश्व के कई धर्मों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। पर साथ ही ये एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा बहुत कम लोग कर पाते हैं। पढ़ें कैलाश मानसरोवर की एक यादगार यात्रा का वर्णन … कैलाश मानसरोवर यात्रा का अनोखा अनुभव

हमारे मन पर यादें हावी हैं

अभी अगर आप एक-दो घंटे के लिए यहां बैठते हैं और फिर मैं यहां बैठे सभी लोगों से हमारी बातचीत के बारे में बताने को कहूं तो आप देखेंगे कि एक ही बात को हजार तरीके से बताया जा रहा है। इसकी वजह है कि आपका मन आपकी याद्दाश्त से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रहा है। जिस तरह की यादें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, उसी के अनुसार आपका मन सुनी हुई बातों में मिलावट या बदलाव कर देता है, चाहे आपको कुछ भी बताया गया हो। इसीलिए इस देश में हमने ऐसी परंपरा की स्थापना की, जिससे चीजों को जहां तक हो सके, ज्यादा से ज्यादा शुद्धता के साथ संप्रेषित(कम्यूनिकेट) किया जा सके, आगे बांटा जा सके। तो जो भी भीतरी अनुभव हो, उसे कभी लिखकर मत रखिए, उसे कभी नहीं लिखा जाना चाहिए। यहां तक कि किसी को उसके शब्दों को बदलने की भी अनुमति नहीं है। बस आप उसे मौखिक रूप से ही दूसरों को दे सकते हैं। उसकी कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर किसी तरह की टिप्पणी की जरूरत है। हजार सालों से हम ऐसी परंपरा को जारी रखे हुए हैं। इसे हम गुरु-शिष्य परंपरा कहते हैं। किसी ने कुछ अनुभव किया और उस अनुभव को किसी दूसरे को दे दिया। यह दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को लेता है, लेकिन वह उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर नहीं रखता, बल्कि उसे अपने जीवन से कहीं ज्यादा अहमियत देता है। वह उस ज्ञान को अपना शौक नहीं बनाता, न ही उसे व्यवसाय बनाता है, बस उसे अपने जीवन से भी कीमती धरोहर मानकर थामे रहता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे देता है। अगर उसने उसका अनुभव नहीं भी किया, तो भी वह उसे उसी स्वरूप में दूसरी पीढ़ी को दे देता है।

जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले अक्सर हम आस-पास के लोगों को देखते हैं। दूसरों को देख कर, उनके जीवन की तुलना अपने जीवन से करना, आदत ही बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? दूसरों से तुलना करने की आदत क्यों पड़ जाती है?

परम्परा अनुभव तक न पहुंचाए, तो उसका कोई मूल्य नहीं

यह एक बहुत बढ़िया पद्धति थी, लेकिन अब वह समय चला गया है और बहुत से बदलाव आ गए हैं। जो भी परंपराएं हैं - परंपराएं बस एक उम्मीद है कि लोग भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त करेंगे।

अगर अनुभव मिले तो लोग परम्परा को खुद कायम रखेंगे

जब कोई भी परंपरा किसी काम की नहीं रह जाती तो वह नष्ट हो कर दी जाती है। अगर कुछ ऐसा है जो कि किसी पीढ़ी के लिए बेकार है तो आप उसे थोप नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितना पवित्र मानते हैं, लेकिन उसे किसी भी हाल में थोपा नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप पहले अपनी परंपरा की तह में जाकर देखें कि उस परंपरा का स्रोत क्या है और क्या आप लोगों को वो अनुभव दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप यहां बैठे लोगों को वह सब अनुभव करा सकते हैं तो आपको यह कहने की जरूरत ही नहीं होगी कि कृपया इन रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखिए। लोग उसे हर हाल में कायम रखेंगे। इस तरह मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि मैं परंपराओं को नकार नहीं रहा हूं।

ईशा क्रिया में बताया जाता है कि ‘मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं’। तो क्या इसे बोलने मात्र से ही हम अपने शरीर और मन से दूरी बना सकते हैं? ईशा क्रिया के अनुभव को हमेशा कायम कैसे रखें?